「鰭崎英朋」展@太田記念美術館を観てきました。鰭崎英朋の作品を観たのは、十年以上も前、弥生美術館*であったと思います。そのとき、強く印象に残った作品が「泉鏡花『続風流線』口絵」でした。今回もあらためて観て、やはり強いインパクトがありました。

また、鰭崎が千葉・房総にも縁があることを知りました。今回は、その二つの点を中心にみてみます。

なお、作品はすべて撮影不可でしたので、美術館のH.Pなどから転載しました。

*弥生美術館では、2010年に「生誕130年記念 鰭崎英朋展」が開かれているので、このとき観に行ったのだと思います。

1.「鰭崎」という珍しい姓

鰭崎英朋(ひれざき・えいほう/1880~1968)は、1880(明治13)年、東京市京橋区入船町に生まれた。父親は京都の飾り職人であったというが、英朋が生まれたときにはすでに行方不明であった。母親ラクは16歳で、当時未婚の母として生きていくことはできず、他家へ嫁いでいった。両親から見放された英朋を育てたのは、ラクの父母(英朋からすると祖父母)であった。この祖母の姓が「鰭崎」であった。

祖母・鰭崎ヨシは、1835(天保6)年、千葉の安房郡鋸南町大六で代々、医科を営む娘として生まれた。鰭崎という姓は、その昔、先祖が源頼朝にご馳走をふるまったところ、頼朝の喉に魚の骨が刺さり「鰭が刺さった」ことに由来するという。

源頼朝と鋸南町との関わりは深く、頼朝が、伊豆で平家打倒の兵を挙げるも破れ、真鶴岬から房総へ小舟で逃れ、安房国、現在の鋸南町に上陸した。その後、房総の有力豪族に味方を募り勢力を盛り返し、平家を倒し、鎌倉幕府を開くことになる。鋸南町は源頼朝が鎌倉幕府を開く出発点であった。鰭崎家の伝承はこの時に生まれたのであろう。

なお、『鋸南町史』には、エイを献上した漁師に「鰭崎」という名を与えたとある。他にも珍しい貝を献上したことから「生貝(いかがい) 」という名を与えたといった、鋸南町には頼朝から姓を賜ったと伝える家が多いという。

いっぽう、「英朋」という名は、明治30年、英朋17歳の時、浮世絵師・右田年英(みぎたとしひで)に入門したときにもらった号である。右田は歌川国芳→月岡芳年と続く歌川派の絵師である。英朋の「英」は師匠・年英から、「朋」はこの歌川派の「芳」という読みからとったものだろうか。

2.泉鏡花『続風流線』口絵 明治38年 春陽堂

泉鏡花の小説『続風流線』の巻頭に付された口絵である。竜巻に襲われて船が転覆し、芙蓉湖に落ちた美樹子を、多見次が救助する場面が描かれており、画面いっぱいの迫力ある水流は躍動感に満ちあふれ、見る者を圧倒する。気を失い水面に浮かぶ美樹子の湾曲した姿、二人の足が水面下に流れるようにうっすらと描かれ、渦巻く波に消えるようだ。

背景に浮かんだ島は、英朋の第二の故郷である鋸南町大六の鱚が浦から館山湾の方を向いて亀が崎をスケッチしたものとされる。江戸時代には、歌川広重「冨士三十六景 房州保田ノ海岸」(1858安政5年)を描いた所である。広重はここで富士山を中心とする風景を描いたが、英朋は男女の物語を描いた。

英朋にとって、この口絵が挿絵画家としてのデビュー作とされる。英朋25歳であり、その後も挿絵一筋に生きていくことになる。しかし、本当の画家というのは文展などの展覧会に出品し賞を得て認められるということであり、挿絵や口絵などは絵として鑑賞するに値しないという偏見が画壇の中にはあった。そのため、日本美術史においては、鰭崎のような挿絵画家は評価されず、忘れられた存在になってしまった。

なお、英朋20歳の時には、《上杉謙信》を展覧会に出品し賞を得るなど、新進の「日本画家」としてその才能を発揮していた。

泉鏡花『続風流線』 口絵 明治38年(1905)

歌川広重「冨士三十六景 房州保田海岸」

《上杉謙信》明治33年(1900) 肉筆画

3.鰭崎英朋の作品

英朋は、挿絵画家として小説の単行本や文芸雑誌の口絵において、妖艶な美しさを漂わせる女性たちの姿を数多く描いた。挿絵ということから、描かれた美人は、愛憎、悲しみ、葛藤などの表情が物語の一場面を表わす。むしろ、こうした挿絵が小説、物語の人気を支えたようだ。

とくに印象に残ったのは、柳川春葉の小説『生さぬ仲』*の挿絵である。

*柳川春葉『生さぬ仲』

柳川春葉(1877-1918)は、尾崎紅葉の門下で「家庭小説」を多く残した。代表作として『生さぬ仲』がある。「生(な)さぬ仲」とは、産みの親と子ではない、つまり継母と継子の関係を指している。柳川自身、4歳から継母に育てられ、その母とは不仲であった という。

|

| 柳川春葉『生さぬ仲』 (1913-4) |

|

| 柳川春葉『生さぬ仲』 (1913-4) |

|

| 柳川春葉『生さぬ仲』 (1913-4) |

〇その他の作品

|

| 柳川春葉『誓』前編 口絵 大正6年(1917) |

|

| 柳川春葉『誓』中編 口絵 大正6年(1917) |

|

| 柳川春葉『かたおもひ』三巻 口絵 大正3年(1914) |

|

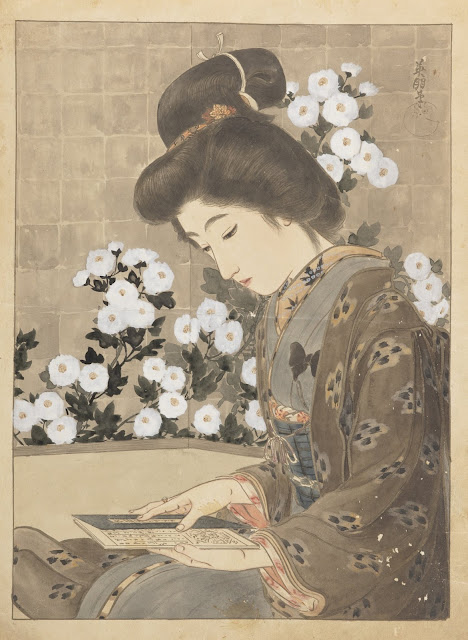

| 「白百合」『婦人画報』大正5年6月号 |

|

| 泉斜汀・著『深川染 前編』口絵 明治40年(1907) |

|

| 「子守り」校正摺 不明 |

|

| 「有明」『新婦人』第2巻5月之巻 口絵 明治45年(1912) |

|

| 「去年今年」『淑女画報』第1巻第8号 口絵差し上げ 大正元年(1912)1 |

|

| 秋の声」『婦女界』第22巻第3号 表紙原画 明治38年(1905) |

鰭崎英朋の作品、口絵や挿絵を観てきましたが、これらは浮世絵の伝統を引き継ぐ版画です。今回の展覧会では、英朋を「知られざる最後の浮世絵師」と位置づけています。描かれた女性は、松本品子の本のタイトルにもある通り、まさに「妖・艶・粋・美」でした。

また、鰭崎英朋が千葉・房総にも縁があったということを知りました。先に書いた千葉・房総にゆかりのある画家たちに加えてもいいかもしれません。

(参考):

『妖艶粋美ー甦る天才絵師・鰭崎英朋の世界』松本品子 編 国書刊行会 2009年

(参照):千葉にゆかりのある画家たち

東京異空間328-2:遥かなるイタリア 川村清雄と寺崎武男@目黒区立美術館(2025/6/29)

0 件のコメント:

コメントを投稿