|

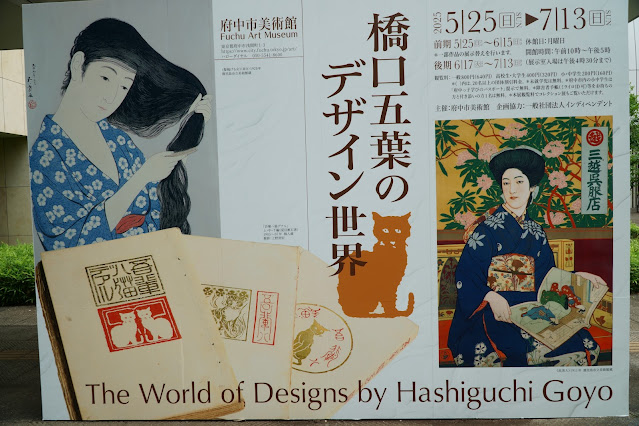

| 橋口五葉のデザイン世界@府中市美術館 |

橋口五葉のデザイン世界@府中市美術館を観てきました。橋口五葉は新版画で「浴場の女」など艶っぽい女性を描いていますが、その出発点は装幀などのデザインにあります。

この展覧会ではタイトルにもあるように、装幀を出発点として、橋口五葉の豊饒なデザインの世界を多くの作品で魅せてくれました。

1.橋口五葉(1881-1921)

橋口五葉は、1881(明治14)年、鹿児島市に生まれた。代々薩摩藩の御典医の家柄で、兄弟は三男一女で五葉(清)は三男であった。父は四条派流の絵を嗜み、その影響もあって兄弟3人は書画骨董のことから美術全般に関心があったという。

1899(明治 32)年に、中学を終えて兄たちを頼って東京へと上京する。当初日本画家の橋本雅邦に人門するが、同郷の黒田清輝の勧めで洋画に転じ、白馬会洋画研究所を経て翌年東京美術学校に入学する。

ちなみに2人の兄は第五高等学校から東京帝国大学を経て、五葉より9歳上の長男貢は外交官となり、5歳違いの次兄半次郎は工科造船学科を出て日本郵船の造船技師となっている。

1903年(明治36)から号を「五葉」としている。これは鹿児島の家の庭に植わっていた五葉松の古木に由来する。

1904(明治37)年には成績優秀で美校本科を卒業し、さらに研究科に進んで3年間在籍する。

美術学校を卒業する前後に五葉の画業の道が開けている。一つは、夏目漱石の『吾輩ハ猫デアル』をはじめとする本の装幀の道、もうひとつは、《孔雀と印度女》を東京勧業博覧会に出品して二等賞牌を獲得し(明治40年)、さらにその延長で三越のポスター制作を手がけることになる装飾画の道、そして晩年、といっても五葉は満39歳で生涯を終えているのだが、その時期には、渡邊庄三郎とともに新版画を制作する道である。この3つの道をたどってみる。

|

| 橋口清 |

2.装幀

1904(明治37)年、東京美術学校3年次の学年末に成績優秀特待生となった頃、長兄・貢を介し夏目漱石と知り合い、『吾輩ハ猫デアル』の装幀を手がけることになった。実は、五葉の兄2人は共に熊本の第五高等学校での漱石の教え子であり、兄・貢は上京後も漱石と交流があった。

漱石が『ホトトギス』に掲載ししていた小説「吾輩は猫である」が本として出版されることになり、学者から小説家としてデビューする。

1906(明治39)年、『吾輩ハ猫デアル』と、漢字カタカナ交じりの奇抜さで注目を得る方策のタイトルで出版された。しかも、未裁断のアンカット仕上げになって、普通にめくれない仕掛けになっていた。

明治になり、それまでの和本から洋装本が主流になっていたなかで、漱石の本は書斎文化人層を喜ばせる趣向を取り入れていた。五葉は、本が愛書家の書斎に並ぶことを念頭に、西洋風のデザインを構想した。漱石は五葉の才能を認め、『吾輩ハ猫デアル』以降、二人は1914(大正3)年の『行人』まで17冊も本造りを手がけることになる。また、五葉は、『浮草』(ツルゲーネフ作・長谷川二葉亭訳) などの翻訳本や、泉鏡花本など多くの装幀を手がけた。

また、蝶を一面に散らした華麗な装飾にちなんで称された「胡蝶本」は、永井荷風や森鴎外などの著作を全24巻のシリーズとして籾山書店から刊行されている。これらは、愛書家、垂涎の本となっている。

五葉の装幀は、先に観た川村清雄の装幀本が日本的なデザインで黒っぽいものが多いのに対し、モダンで、デザイン性豊かである。

(参照):

東京異空間328-1:遥かなるイタリア 川村清雄と寺崎武男@目黒区立美術館(2025/6/25)

|

『吾輩ハ猫デアル』上・中・下編(夏目漱石著)1905~07年 |

|

| 泉鏡花著作の装幀 |

|

| 『浮草』(ツルゲーネフ著、長谷川二葉亭訳)1908年 |

|

| 泉鏡花著「相合傘」大正3年(1914年) |

〇府中市美術館のガラス窓に貼られた漱石『吾輩ハ猫デアル』のデザイン

3.装飾画・ポスター

美術学校卒業後の、1907(明治40)年の東京府勧業博覧会に出品した装飾油絵二枚衝立《孔雀と印度女》が賞を獲得する。衝立仕立てにして室内装飾を意識した作品で、日本画と西洋絵画の技法を融合した、新たな装飾画の表現であった。

さらに、1911(明治44)年に三越呉服店が主催した第一回広告懸賞募集に『此美人』を出品し、一等賞を獲得、当時としては破格の賞金一千円を手にした。この絵をもとに、石版を三十五度も摺り重ね、当世風に着飾った美人をゴージャスに表したポスターは「千両額」と大変な評判を得て、五葉の名も一気に広まることになった。

この企画は、三越をデパートとして新生した日比翁助のブランディング戦略の一環であった。日比は、高橋義雄(箒庵)から引継いで、三越をデパートとして新生した立役者である。

なお、三越は、1909(明治42)年に岡田三郎助の「むらさきしらべ」 をもとに宣伝ポスターをつくっており、美人画を使うポスターが人気となった。この岡田の作品は、1907(明治40)年に東京勧業博覧会で一等賞を受賞した作品で、三越呉服店の重役・高橋義雄の夫人をモデルにしたといわれている。

(参照):

|

| 岡田三郎助「某夫人の肖像」 |

また、日比は、旧幕臣の出である川村清雄に自宅に杉戸絵を描かせている。日比自身は久留米藩の出で、慶応義塾で福澤諭吉に学んでいる。実業界で活躍したのは、こうした藩閥以外の出身者が多い。この時代、いわゆる藩閥の勢力図が明治政府のみならず、いたるところで拡がっていたことを踏まえると、五葉は藩閥雄藩である薩摩藩の出の士族であり、兄たちと同様、出世の道は開けていたといえる。五葉は、そうした兄たちの援助も得ていた。

五葉は、先に長兄・貢を介して漱石の仕事を得たが、次兄・半次郎の援助により、1913(大正2)年に日本郵船のポスター『カレンダーを持つ女性』を作成している。これは、造船技師として日本郵船に勤務していた次兄・半次郎の仲介によるもので、五葉は、1912(大正元)年から本名の「橋口清」で年俸300円の嘱託社員として、日本郵船の発行するパンフレットやポスターなどの印刷物の意匠図案のデザイナーを務めていた。

|

| 《孔雀と印度女》1907年 |

|

| 《此美人》1911年 |

|

| 《黄薔薇》1912年 |

|

| 日本郵船のポスター《カレンダーを持つ女性》1913(大正2)年 |

4.新版画

1915(大正4)年、浮世絵商で浮世絵伝統の木版技術の保存に努めていた渡邊庄三郎は、当時すでに名だたる画家であった五葉に目をつけ、「新版画」を立ち上げようとした。渡邊と組んだ五葉は『浴場の女』を制作する。しかし、『浴場の女』の五葉の署名の下に押されたのは、「試作」の印があった。おそらく仕上がりのイメージがお互いに異なっていたことがあり、渡邊とのコンビはこの一作で終わる。その後、五葉自身は、自身の工房を持ち、私家版にて新たな木版画を手がけ、『化粧の女』や『髪梳ける女』といった傑作を生み出した。

五葉は美術学校の時代から浮世絵に詳しく、作品の収集も行なっていて、1914(大正3)年頃より浮世絵に関する論文を発表、翌年には研究誌「浮世絵」を刊行する。また五葉が手がけていた頃の装幀は木版の手仕事が多く、彫師、摺師 といった職人たちも身近に存在していたことから、春信や歌麿など浮世絵美人画の遺産を近代的な感覚で再興させることができた。代表作には、『化粧の女』(1918)のほか、『髪梳ける女』『長襦袢(じゅばん)の女』(ともに1920)があり、風景画や花鳥画の版画も残し、「大正の歌麿」とも呼ばれた。

また、1918 (大正7)年から8年にかけて、「木版極彩色極上奉書摺原寸大」で、全60枚の広重画・保永堂版『東海道五十三駅風景続絵』、さらに大正8年から9年には喜多川歌麿の名品復刻複製『歌麿筆浮世絵』(全48枚)も岩波書店から刊行されている。ともに五葉が「編集及複製監督」したもので優秀な彫師、摺師を監督して原本に忠実で精度の高い木版複製を仕上げた。

最後まで新作版画と複製木版画制作を自らの仕事にしていたが、『髪梳ける女』を完成させた翌年の1921(大正10)年、風邪(おそらく前年に流行したスペイン風邪)から中耳炎を患い、脳膜炎を併発させ、元々体が弱いこともあり、病状も悪化し、道半ばにして世を去った。 満39歳。

(参考):

岩切信一郎 「橋口五葉と夏目漱石、さらに岩波書店」『図書』2025年5月号

|

| 《髪梳ける女》1920年 |

|

| 《化粧の女》1918年 |

|

| 《浴場の女》木版 紙、大正4年(1915年) |

|

| 《夏衣の女》大正9年 |

|

| 《花の香をかぐ女》 1905(明治38)年 水彩、紙(はがき) |

橋口五葉の版画作品などは、千葉市美術館などで観て、その艶っぽさに見とれてしまったことがありますが、今回、五葉の装幀本、『吾輩ハ猫デアル』を中心に展示してあり、イギリスのウイリアム・モリスのような、またフランスのアール・ヌーボーのような、そのデザイン性の豊かさ、美しさにも見とれてしまいました。

また、別展示室の府中市美術館コレクション展にも見どころの多い作品が展示されていました。とくに、佐久間文吾の作品が印象に残り、佐久間について関心を持ち、すこし調べてみました。

佐久間の作品《団扇を持つ少女》は、星野画廊のコレクションであり、三鷹市美術ギャラリーで観たことがありました。

(参照):

東京異空間282:「少女たちー星野画廊コレクションより」@三鷹市美術ギャラリー(2025/3/6)

〇佐久間文吾(1868-1940)

1868(慶応4)年、福島県に生まれる。明治15年頃より洋画家の本多錦吉郎の塾で洋画を学び、その後、不同舎で小山正太郎に学ぶ。代表作は《和気清麿奏神教図》(1890)。

1923(大正12年)、伊藤篤太郎(祖父は本草学者・伊藤圭介)に呼び寄せられ、東北帝国大学理科大学生物学科の専任の絵師として着任。1929(昭和4)年まで勤める。その後、台北帝国大学理農学部で標本画に従事。多くの図鑑や専門書の挿図を担当する。

|

| 佐久間文吾 《長房村風景》府中市美術館(*長房村は現・八王子) |

佐久間文吾《団扇を持つ少女》星野画廊

佐久間文吾《和気清麿奏神教図》(宮内庁三の丸尚蔵館蔵) |

|

| ラグーザ玉 《果実》 |

|

| 小林清親《武蔵百景之内 道灌山》 |

|

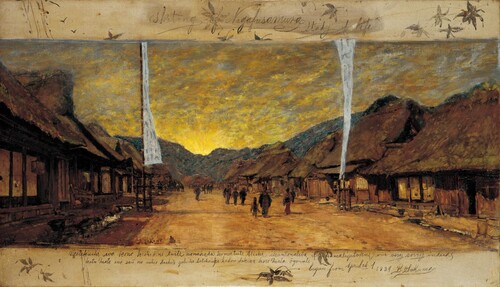

中村不折《八重の潮路》 |

0 件のコメント:

コメントを投稿