|

| 目黒区立美術館・入口 |

川村清雄と寺崎武男というふたりの画家の展覧会@目黒区立美術館に行ってきました。

このふたりの画家は、ともにイタリア・ヴェネツィアに留学しています。また、ふたりとも明治維新前後に幕臣の家に生まれ、西洋画法を学び、日本の伝統的な主題を描くことにその生涯をかけていました。しかし、中央画壇から離れて活動したことや、その作品があまり現存していないことなどから、あまり知られていないようです。

私も、川村清雄については以前から知ってはいましたが、寺崎武男についてはその作品を観たことがありませんでした。今回、調べてみると寺崎は千葉・館山とも関係が深く、その作品が残されているということでした。

ふたりの主な経歴をたどり、その作品を観ていきたいと思います。

Ⅰ.川村清雄(1852-1934)

1.主な経歴

川村家は、将軍のもとで情報収集にあたる御庭番の一家で、御庭番家筋の中でも名門の一つであった。祖父は初代新潟奉行,大坂町奉行、長崎奉行などを歴任した優秀な幕臣であり、勝海舟は彼を「良い人物だった」と語っている。清雄の画家としての生涯は、この祖父の影響が強かったようだ。

清雄は、7歳で江戸の住吉派の絵師に学び,、9歳のとき大坂町奉行に就任する祖父に伴 って大阪に赴き南画家田野村直入に師事し、その後江戸に戻り田安家の絵師春木南溟に入門し教えを受けている。同時に11歳頃より英学修学のために開成所に通い、開成所画学局で川上冬崖や高橋由一に西洋画法 も学んでいる。 16歳になった清雄は徳川亀之助 (家達)の奥詰(将軍の身の回りの世話役)として仕えること になる。 清雄19歳のころ、同じ小姓仲間に大久保一翁の息子三郎がいたこともあって、大久保一翁や勝海舟の斡旋により、小姓仲間 4人とともに徳川家派遣留学生として米国留学の許可が下りた。1871(明治4)年 。(大久保三郎は、アメリカで植物学を学び、東京大学植物教室<小石川植物園>で牧野富太郎などとともに植物研究を行っている。)

(参照):大久保三郎について

東京異空間222:小石川植物園にみる歴史(2024/9/6)

清雄はその後、 1873(明治6)年パリへ転じ、 明治政府は海外留学生の一斉帰国を命じたが、私費留学生として残った。1876(明治9)年にイタリアに移り、ヴェネツィア美術学校に入学する。 ヴェネツィア派の巨匠たちに学び、特にティエポロを崇敬したという。

1878(明治11)年、ヴェネツィア高等商業学校の日本語教師となる。(後任は長沼守敬)

1881(明治14)年、再三の留学延期願いが却下され帰国する。 その去り際に、師匠であったリーコは、「汝は日本人である。日本人は実に意匠に富んで、筆に器用なものを持っている。それを捨てて無闇に西洋を取りたがるのは間違いだ。日本人は日本のを建ててゆかなくちゃいけない」と語った。こうしたリーコの言葉を清雄は後々まで自問し、「日本人らしい油画とは何か」という壮大なテーマに終生取り組むことになる。

日本に帰国した清雄は、大蔵省印刷局の技手としてただちに迎えられ、美術研究と若手職工の指導にあたることになる。ところが局内の紛争により、わずか1年足らずで印刷局を解雇されてしまう。職を失った清雄に救いの手を差し伸べたのは、勝海舟であった。海舟は、清雄のために自身の邸内に画室を建ててやり、徳川家代々の肖像画を描くことを支援する。さらに海軍省から作画などを仲介し清雄の画業を支援した。

とくに, 清雄は肖像画を描くにあたり、有職故実家から束帯の装束を借り、それを故実家の息子に着せて写真に撮り、また日本古来の色を研究するなど、熱心に準備し、次のような肖像画を描いている。

《昭得院 (徳川家茂)肖像》 、《天璋院(篤姫) 肖像》 、《温恭院 (徳川家定)像》、《徳川慶喜像》、《有徳院 (徳川吉宗)像》、《徳川家達像 》などが現在残されている。 德川記念財団 蔵

.jpg) |

| 《昭得院 (徳川家茂)肖像》 |

|

| 《天璋院(篤姫) 肖像》 |

|

| 《徳川慶喜像》 |

そのほか、大久保一翁像、福澤諭吉像、東京大学総長・山川健次郎像などを描いている。清雄が福沢諭吉の肖像画を描くことになったのは、清岡邦之助が、福澤家に肖像画を献上するため小川一眞を介して清男に依頼したという。清岡邦之助は、会津藩出身で維新の際には白虎隊に属し、維新後は慶応義塾に入り、後年、諭吉の三女・俊(しゅん)と結婚し、官僚、小田急電鉄、鐘淵紡績などの重役を歴任している。

また、小川一眞は明治期の写真師として活躍している。

(参照):小川一眞について

東京異空間181:「明治のメディア王 小川一眞と写真製版」展@印刷博物館(2024/2/19)

(参考):

『福澤諭吉を描いた絵師』林えり子 慶應技術大学出版会 2000年

|

| 福澤諭吉像 |

|

| 山川健次郎 像(東京大学理学部 蔵) |

清雄37歳のとき1889(明治22)年に、日本初の洋画団体・明治美術会が浅井忠、小山正太郎、山本芳翠らにより創立され、これに参加する。いっぽう、日本初の官立の美術専門学校として東京美術学校が岡倉天心らによって設立されるも、洋画部門はなく、伝統的な日本美術のみであった。西洋画が新設されたのは、1896(明治29)年で、主要な教授陣は鹿児島出身の黒田清輝や藤島武二、佐賀出身の久米桂一郎や岡田三郎助 らであり、 清雄や佐倉の浅井忠、長岡の小山正太郎など旧幕臣の子孫たちは、洋画の官学派の仲間には入れてもらえなか った。美術界においても現実の政治勢力と同じように、藩閥が生きていた。

ちなみに、先の大久保三郎も助教授にはなったものの、1865(明治28)年 、突然非職を言い渡され東京大学を去っている。同じ旧幕臣がたどる運命だったのであろうか。

1899(明治32)年、大恩人である勝海舟が亡くなる。これまで勝の支援により、徳川家代々の肖像画や海軍からの依頼などを得ていたが、中央画壇にも認められず、在野に留まり続けることになる。友人の支援により画業を続け、またパトロン的な存在として、加島虎吉の経営する至誠堂で刊行する書籍の装幀などを手掛けるようになる。こうした本の装幀、挿絵やポスターなどは、いわゆる商業美術といわれ、アカデミックな美術史からは評価を得ることがなかった。しかしながら、清雄は1934年 に82歳で没するまで,あくまで自己の画風を崩さない独立独歩の道を歩み続けた。

今回の美術展には展示されていないが、この間に制作された川村清雄の代表的な作品を観ておく。

2.代表作

(1)《勝海舟江戸開城図(江戸城明渡の帰途)》1885年頃 、《形見の直垂》1899

清雄にとって生涯の恩人である勝海舟を描いた作品には、《勝海舟江戸開城図》と《形見の直垂》がある。《勝海舟江戸開城図》は、江戸城の石垣を背景に立つ勝海舟に、その背後から刀を抜き、斬りかかろうとする旧幕府軍将官が描かれ、みなぎる緊張感とその中で毅然と立つ姿が描かれている。しかし、江戸城石垣の前に立つ勝の足元には、徳川家の家紋が入った瓦が落ち、幕府の終焉を示唆しており、江戸無血開城を成し遂げた勝の生き様までを表現している。

|

| 《勝海舟江戸開城図》 |

《形見の直垂》は、白い直垂をまとう少女、この白い直垂は、清雄が勝の葬儀の際、柩を担いだ時の形見として渡されたものであった。少女は勝の魂に従って彼岸までお供する美の女神に見立てられている。勝の胸像が置かれているのは古代の棺の蓋、そこには極楽が描かれているという。

東京国立博物館でこの《形見の直垂》を観たことがあるが、その奥深さに引き込まれてしまった。清雄にとって敬愛する勝海舟に対する哀悼の意を尽くした、「鎮魂」の作品と言えるだろう。

|

| 《形見の直垂》 |

|

| 《形見の直垂》・勝海舟の胸像 |

(2)《振天府》 1925(大正14)年74歳~完成1931(昭和6)年80歳、《建国》1929(昭和4)

清雄の最晩年の大作に、聖徳記念絵画館に奉納された《振天府》とフランスに渡った 《建国》がある。

画壇から離れ、忘れられつつあった清雄に、昭和 2年 、たまたま来日したフランス学士院会 員のシルヴァン・レヴィ教授が清雄の回顧展に出品されていた《ヴェニス風景》 を見て驚嘆 し, パ リの美術館に収蔵 したいという申し出があった。清雄は、どう せ外国に行くのなら外国にない純日本的なものを見せたい、との考えで、題材を日本の神話に求めた。 それが 〈建国》 である。遅筆により昭和 4 に完成し、リュクサンブール博物館に収蔵された。 この作品は、白鶏が暁を告げるのを聞いた天照大神が天岩戸を押し開けるという建国神話が描かれている。会心の思いを込めて清雄 は、裏側に誇らしげに 「日本 川村清雄 七 十八歳 昭和四年四月六 日」 と自筆で書き入れている 。

しかし不思議なことに、この作品の題名《建国》という文字は登場しないという。フランス人にとってこの絵を日本の建国を表わしたものと受け止めるのは無理だろう(多くの現代の日本人にとっても?)。フランスではガリアの雄鶏が日の出に向かって歓喜の歌 を唄い挨拶する画題とみられた。ガリアの雄鶏 (lecoqgaulois) とは、三色旗、 マリアンヌ(自由の女神)とともにフランス国家のシンボルのひとつであり、この作品を見たフランスの人々は, ここに日本の神話ではなく自国のイメー ジを読み取った。(なお、現在の所蔵先であるオルセー美術館でもタイトルは「Le Coq blanc 」白い鶏とある。)

画家・清雄にとってこの作品は、はじめから2つの顔を持っていた。すなわち、日本に向けては建国神話の象徴であり、異国・フランスに向けては ガリアの雄鶏 という国のシンボルであり、2つの国の友好のシンボルで もあった。そこには、ヨー ロッパに向けて西欧にはない 「日本の洋画」を打ち出 して見せたい、 という画家の強い意思があったとされる。

(参考):

|

| 《建国》 |

《振天府》は、 聖徳記念絵画館に奉納された明治天皇一代記は全八十図描かれ、そのなかの第六十五図である。関東大震災後の大正14年、清雄数え74歳とき、依頼を受けた。依頼したのは明治神宮奉賛会の会長となっていた徳川家達であった。清雄が若かりし頃、小姓として仕えた主君である家達からの依頼であり、高齢ながらこれを受けた。家達からの依頼でなかったら受けなかっただろうとされる。しかし、完成したのは昭和9年、清雄80歳を数え、依頼を受けてから七年を有している。

「振天府」 とは皇室に献上 された日清戦争の戦利品陳列庫であり、清雄は庫内に収められた玉座や武貝や美術品を前景に緊密な構図で配置 し、いっぽう振天府の建物に品々を運び入れる場面と戦闘場面のほうは中後景として小さく描いている。 さらに画面右上には、白馬に乗 った聖徳太子の幻影が現れている。1つの画面に 4つ もの異なる次元を持ち込んで描かれている。

明治神宮外苑にある絵画館で、この《振天府》を観たとき、それまで見てきた作品とは全く異質な描き方、そして題材だと思った。というのは、全八十図は、明治天皇の歴史的業績を表わすために、人物が描かれているのがほとんどであるのに対し、清雄の《振天府》には人物が描かれてはいない(聖徳太子像を除いて)。西洋画により、静物等を写実的に描き、日本的なテーマを表わす、といういわば「和魂洋才」の絵画と言えるだろう。

|

| 《振天府》 |

《振天府》の完成を待って次の大作「天理教の教祖像」の準備に取り掛かった。清雄は最晩年をこの大作に賭けるように肖像制作に打ち込んだ。そのため、奈良の天理教本部に行き、アトリエを設け住み込んで制作をした。しかしながら、ここで病を得て亡くなる。遺体は天理教の人たちにより荼毘に付された。この作品は、教祖像ということで今も秘蔵されているそうだ。

3.展示作品

今回の展覧会に展示されていた作品を観ていく。全て撮影可であった。

(1)絵画

絵画は、板や皿に描かれている作品が目立つ。これらは柴田是真の漆絵にもよく似ている。清雄自らも、「是真の絵を見ると『オヤッ、自分が描いたんぢやあるまいか』と。さらに「私の積もりでは是真の上を今一層往かなくッちやならんと思ッて居ります」と語っている。

(参考):

『唾玉集』「洋画上の閲歴 河村清雄君談話」 伊原青々園 後藤宙外 東洋文庫 平凡社1995年

〇ベネチア風景 c. 1920-34(大正末-昭9)年頃

〇幼児石膏習作 1873-81(明治6-14)年頃

〇布袋と唐子 c. 1920-34(大正末-昭9)年頃

〇沙羅に薬袋 1933(昭和8)年

〇太田道灌 制作年不詳

〇鸚鵡 1910-34(明治43-昭和9)年頃

(2)装幀・挿絵

川村清雄が、こんなに多くの装幀を手がけているとは知らなかった。これらの多くは、加島虎吉が経営する至誠堂から刊行された書籍である。現在は、加島コレクションとして目黒区美術館に所蔵されている。

|

| 『兎糞録』大正名著文庫1(和田垣謙三著) 大正4(1915)年 |

|

| 『洗心廣禄』(幸田露伴著) 1926(大正15)年 |

|

| 『洗心廣禄』(幸田露伴著) 1926(大正15)年 |

|

| 『洗心廣禄』(表紙原画) 1926(大正15)年以前 |

|

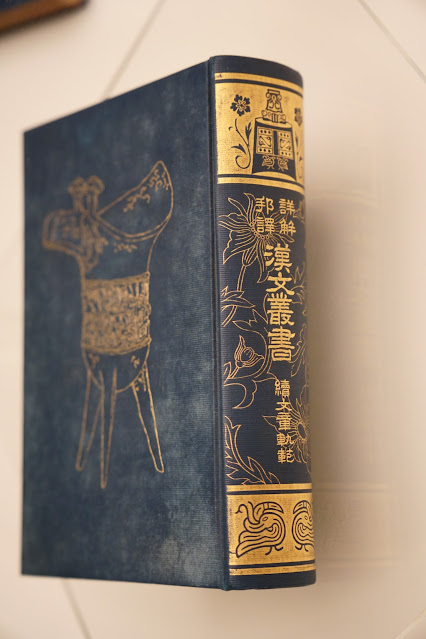

| 『詳解全訳漢文叢書1 日本外史(上)』 (大町桂月訳評ほか) 1926(昭和元)年 |

|

| 『詳解全訳漢文叢書1 日本外史(上)』 (大町桂月訳評ほか) 1926(昭和元)年 |

|

| 『詳解全訳漢文叢書 孟子』 1928(昭和3)年 |

|

| 孟母断機図(原画) 1928(昭和3)年以前 |

|

| 孟母断機図(原画) 1928(昭和3)年以前 |

|

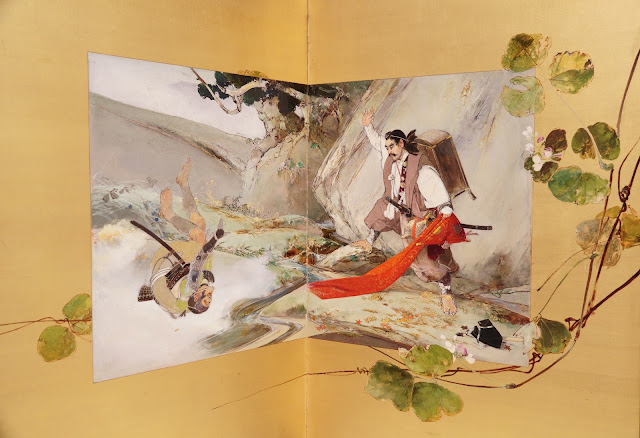

| 『日本史蹟 大坂陣』熊田葦城 至誠堂 1912(明治45)年 |

|

| 『日本史蹟 大坂陣』熊田葦城 至誠堂 1912(明治45)年 |

|

| 『妄人妄語』大正名著文庫 森鴎外 至誠堂 1915(大正4)年 |

|

| 『妄人妄語』大正名著文庫 森鴎外 至誠堂 1915(大正4)年 |

|

| 『妄人妄語』大正名著文庫 森鴎外 至誠堂 1915(大正4)年 |

|

| 『洗心録』大正名著文庫 幸田露伴 至誠堂 1914(大正3)年 |

|

| 『迷信と宗教』井上圓了 至誠堂 1909(明治42)年 |

|

| 『中等教育作文時宗寶鑑』友田冝剛 至誠堂 1910(明治43) |

|

| 『罵倒録』村上浪六 至誠堂 1914(大正2) |

|

| 『新夫人』 東京聚精堂 1912(明治45)年 |

|

| 『新夫人』 東京聚精堂 1929(大正2)年 |

|

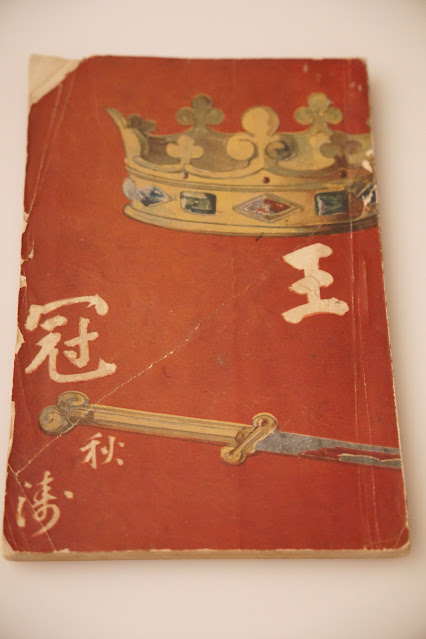

| 『王冠』長田秋涛 春陽堂 1899(明治32)年 |

|

| 『兎糞録』和田垣謙三 至誠堂 1913(大正2)年 |

|

| 『青年諸君』和田垣謙三 至誠堂 1909(明治42)年 |

|

| 『吐雲録』和田垣謙三 至誠堂 1914(大正3)年 |

|

| 『西遊スケッチ』和田垣謙三 至誠堂 1915(大正4)年 |

|

| 『白河楽翁 後編』碧瑠璃園 至誠堂 1910(明治43)年 |

|

| 『詳解全訳漢文叢書 続文章軌範』 至誠堂 1926(大正15)年 |

|

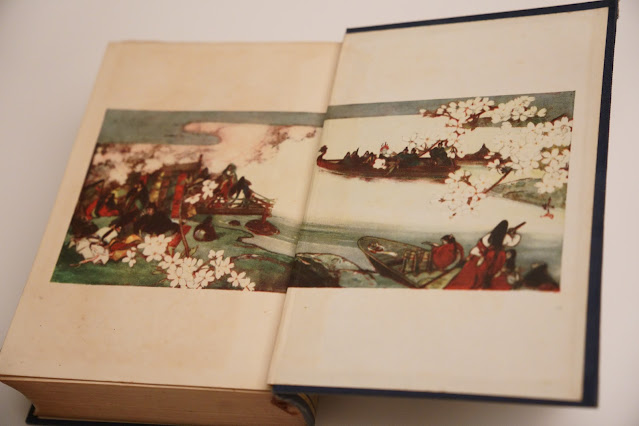

見返し<王朝の春>

『詳解全訳漢文叢書3 日本政記・日本楽府 』大町桂月訳評 公田連太郎補注 至誠堂 1927(昭和2)年 |

|

| 川村清雄が装幀・意匠に関わった書籍類 |

|

| 1910(明治43)年頃 |

|

| 日比翁助邸の杉戸絵制作中 1910(明治43)年 日比翁助は三越百貨店を創業する実業家。 |

|

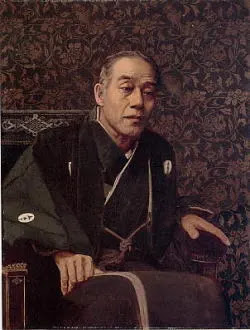

| 川村清雄 喜寿 肖像 |

川村清雄は、旧幕臣の出から、明治維新という時代背景を背負い、欧米に留学して西洋画を学び帰国するも、その画業は中央画壇には認められず、本の装幀、挿絵といった商業美術を手掛けています。そうした清雄を支援した勝海舟はじめ、その時々に支援者、パトロン的な人が現れています。それは、おそらく清雄の人柄がもたらしたものであろうと思います。

展覧会のもうひとり、寺崎武男については別にまとめることにします。

<追記>

画家・山口晃は、川村清雄を「西洋画の破壊者」としています。つまり、清雄の作り出した画は、・・・西洋絵画を解体して再構築し、画空間のみならず、油絵具においても、それまでは描法とセットであったものを解体し、日本絵画の画材の一つとして成立せしめた感があります、と述べています。そして、日本美術史において、川村清雄を次のように評価しています。

「彼の為した事は、当時の画壇では理解できなかったと思います。彼は西洋画の最初期の現地習得者であると同時に、日本で最初期の西洋画の破壊者でもあるのです。」(『ヘンな日本美術史』山口晃 祥伝社 平成24年)

0 件のコメント:

コメントを投稿