MOMATコレクションは、11月12日に大幅な展示替えがありましたので、再度行ってきました。

前回までの<追加>として整理しました。

1.近代美術(明治~戦前)

(1)絵画

狩野芳崖 《仁王捉鬼図(におうそっきず)》 1886年

狩野芳崖(1828-1888)は、近代日本画の父と称される画家のひとり 。いっぽう、近代洋画の父ともいえるのは、同じ年に生まれ、同時代を生きた高橋由一である。

芳崖は、お雇い外国人のアーネスト・F・フェノロサの指導のもと、伝統的な狩野派絵画を近代日本画へと転換させた立役者である。芳崖と言えば、《悲母観音》があまりにも有名だが、これは東京芸術大学の所蔵。この《仁王捉鬼図》は、主題、線描、色彩、さらに鮮やかな西洋顔料を取り入れるなど、すべてにおいてフェノロサの指導を反映させた歴史的な重要作とされる。 フェノロサは、芳崖の《仁王捉鬼図》を当時の総理・伊藤博文に見せて日本画の可能性を示し、東京美術学校設立の契機としたという。

|

| 狩野芳崖 《仁王捉鬼図(におうそっきず)》 1886年 |

|

| 狩野芳崖 《仁王捉鬼図(におうそっきず)》 1886年 |

.jpg) |

狩野芳崖《悲母観音》 1888年 東京藝術大学蔵 重要文化財

平福百穂は秋田県角館に生まれた。父も画家・平福百穂 。百穂という名は「百年」と父の「穂庵」からとった。幼い時から父から絵を学び、また秋田蘭画を見て育った。

平福の絵は琳派の装飾性と西洋画の写実性を融合して描かれたものが多く、そこには、幼少から親しんだ佐竹曙山や小田野直武らの秋田蘭画の影響によるところが大きいといわれる。 秋田蘭画の紹介にも努め、著書『日本洋画の曙光』は岩波文庫に入っている。

《荒磯(ありそ)千鳥》1926年

青い波で覆いつくしたダイナミックな構図で、岩の上に千鳥の群を配することで、波の雄大さをさらに引き立てている。

この《荒磯》には、千鳥ではなく、鵜を描いた別バージョンがあり、イタリアのムソリーニに贈呈されたという。1929年制作の《荒磯(鵜)》は金地に、岩肌の上にとまる鵜、また羽を広げた鵜が写実的に描かれている。この屏風絵はムソリーニに進呈されたが、ムソリーニの失脚後押収さ れ、その後行方がわからなくなっていた。ところが、 2001年に開催を予定していた「蘇るローマ展」のために事前準備調査をしたところ、イタリア・ブ レシア市美術館の所蔵となっていること がわかった。この発見により、大倉集古館で開催された「甦るローマ展」で、日本初公開され話題となった。

この1930年に行われた「ローマ展」は、ホテル・オークラ東京の創業者・大倉喜七郎が企画し 、横山大観をはじめ、当時の日本画壇を代表する総勢80名の画家により描かれた日本画168点が出品されるという一大展覧会だった。 出展された作品は、 展覧会開催後は事業主の大倉が買い上げ日本に戻したので、多くが大倉集古館所 蔵となっている。

百穂は、この「ローマ展」への出席を兼ね、欧州各国を訪ねている。

なお、《荒磯(千鳥)》は、1975年に発行された沖縄海洋博記念切手のデザインになっている。

|

| 《荒磯(ありそ)千鳥》1926年 |

|

| 《荒磯(ありそ)千鳥》1926年 |

|

| 沖縄海洋博記念切手 |

平福百穂 《堅田の一休》 1929年

一休、漁舟にありて、華叟の許を待つ様子を描いたとされる。 若き日、一休は、堅田の祥瑞(しょうずい)庵に大徳寺の高僧である華叟宗曇(かそうそうどん)を訪ねて入門を請うたが、一休は拒まれて葦の水辺の小舟に座禅を組み、一夜を明かした。この作品はその様子を描いたとされる。

一休は、やがて許され弟子の列に加えられて後、ある夜、烏が鳴くのを聞いて大悟した。華叟は印可状を与えようとするが、権威を否定する一休は辞退した。その毅然とした振る舞いを見た華叟は、口では「ばか者」と言いながらも笑って送り出したと伝わる。

なお、華叟は、一休の名付け親とされる。一休の「「有ろじより 無ろじへ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」の言葉から、華叟が道号として授けたという。

|

| 平福百穂 《堅田の一休》 1929年 |

|

| 平福百穂 《堅田の一休》 1929年 |

川端龍子(かわばた りゅうし、1885-1966)

龍子は、西洋画を学び、それで身を立てようと1913年(龍子28才)渡米したが、アメリカでみたのは日本人が描いた西洋画など誰も見向きもしないという現実だった。西洋画に行き詰まりを感じ、失意の中、立ち寄ったボストン美術館で鎌倉時代の絵巻物の名作『平治物語絵巻』を見て感動したことがきっかけとなり、帰国後、日本画に転向した。

しかし、当時の日本画壇では、個人が小さな空間で絵を鑑賞する「床の間芸術」と呼ばれるようなものが主流であり、龍子の激しい色使いと筆致は、粗暴で鑑賞に耐えないといわれた。

その後、1929年には、「床の間芸術」と一線を画した「会場芸術」としての日本画を主張して大作を描き独自の道を歩んだ。

戦時色が濃くなると、時世に応じて他の作家とともに陸軍美術協会に入会し、いわゆる戦争画を描き続けた。近美に収蔵されている作品では《洛陽攻略》、《輸送船団海南島出発》がある。

1963年には、東京都大田区に龍子記念館を設立し、自らの大作を展示した。 館に隣接する龍子のアトリエと旧宅庭園も公開されている。

川端龍子 《草炎》 1930年

古画で草を描くといえば専ら秋草図であったが、一転して夏草を主題とした。また、紺地に金泥という取り合わせから、平安時代や鎌倉時代に作例が残る、紺色に染めた料紙に金泥で経文や扉絵を書した装飾経を連想させる。

|

| 川端龍子 《草炎》 1930年 |

|

| 川端龍子 《草炎》 1930年 |

川端龍子 《金閣炎上 》1950年

1950年7月に起きた金閣寺の放火事件を題材にした絵である。大きな炎をあげて燃え上がる金閣を描いており、事件からわずか2か月後に発表されている。 こうした話題性のある作品も龍子のいう「会場芸術」のひとつであろう。

|

| 川端龍子 《金閣炎上 》1950年 |

|

| 川端龍子 《金閣炎上 》1950年 |

2.現代美術(戦後)

(1)絵画・女性アーティスト

岡上淑子(おかのうえ としこ、1928-)

岡上は高知に生まれ、1950年、文化学院に入学する。授業で、雑誌を切り貼りする課題をきっかけにコラージュの面白さに目覚め、「ヴォーグ」や「ライフ」などのファッション誌やグラフ誌を切り抜いて貼付けたコラージュ作品の制作を始める。

1957年に文化学院で知り合った*藤野一友と結婚。結婚後は創作活動から遠のき、第一子が誕生する頃から創作活動はほぼ中止している。

そのため、岡上は美術界から忘れかけられたいたが、1996年 (平成8年) に写真史家の金子隆一(東京写真美術館) によって再発見され、初の大規模な回顧展「岡上淑子コラージュ展--はるかなる旅」が2018年、高知県立美術館で催される。 また、東京都庭園美術館では2019年に個展「フォトコラージュ—岡上淑子 沈黙の奇蹟」を開いた。この展覧会に訪れ、岡上のコラージュの面白さ、不思議さを味わったことを覚えている。

*藤野一友(1928〜80)は、細密な描写による幻想絵画で知られている画家。サルバドール・ダリやジョルジョ・デ・キリコなどのシュルレアリストの影響が濃く見られる作風が特徴。また、中川彩子というペンネームを持ち、『裏窓』『風俗奇譚』といった雑誌でSM画を発表している。

岡上淑子 《長い一日》 1951年 コラージュ

|

| 岡上淑子 《長い一日》 1951年 コラージュ |

|

| 岡上淑子 《長い一日》 1951年 コラージュ |

桂ゆき(ユキ子)(1913-1991)

本名は桂雪子(かつら ゆきこ)。初めは「ユキ子」、日本における前衛女性画家の先駆者であり、第一人者である。戦前から逸早く先端的なコラージュの手法により、生活用具や動物など実在と抽象的な形を混在させた独自の表現を探求した。

「種まき権兵衛」は、三重県に伝わる民話。これをもとにした権兵衛の種まきは中部地方に伝わる民謡。また、ことわざのひとつでもある。ことわざとしては、「権兵衛が種まきゃカラスがほじくる」 - (まいた種をカラスに食べられてしまうことから)努力が実らないこと、無駄なことの意味となる。

桂ゆき 《ゴンベとカラス》 1966年 油彩、布、紙・キャンバス

|

桂ゆき 《ゴンベとカラス》 1966年 油彩、布、紙・キャンバス

|

桂ゆき 《ゴンベとカラス》 1966年 油彩、布、紙・キャンバス

川田祐子(かわだ ゆうこ、1962-)

この 《A THOUSAND WINDS》 という作品は、アクリルガッシュ絵具をカッターナイフで削るスクラッチと面相筆で線描するハッチングも加えて制作している。細部までよく見ると、これも超絶技巧、作家のものすごいエネルギーが投入されていることが分かる。

川田祐子 《A THOUSAND WINDS》 2006-7年アクリルグアッシュ

|

| 川田祐子 《A THOUSAND WINDS》 2006-7年 |

|

| 川田祐子 《A THOUSAND WINDS》 2006-7年 |

|

| 川田祐子 《A THOUSAND WINDS》 2006-7年 |

(2)版画

柄澤 齊(からさわ ひとし、1950-)

柄澤は木口木版を用いた版画で知られる。木口木版は、木材を輪切りにして木口を版面として用いる版画技法で、木材の輪切りを用いるため、銅版画に匹敵するほど細密な描写が可能であることが特徴。版材には黄楊や椿など年輪の密度が高く硬い木質が使われ、ビュランで彫版する。

柄澤齊 《肖像Ⅳ アルチュール・ランボー》 1982年 木口版画

|

| 柄澤齊 《肖像Ⅳ アルチュール・ランボー》 1982年 |

柄澤齊 《肖像 Ⅸフランツ・カフカ》 1983年 木口版画

|

| 柄澤齊 《肖像 Ⅸフランツ・カフカ》 1983年 |

(3)写真

奈良原一高(ならはら いっこう、1931-2020)

奈良原一高は早稲田の大学院時代に、鹿児島・桜島の黒神村、長崎の端島(軍艦島)における人々の生活から鮮烈な印象を受け、両島の取材を開始して、その成果を問うべく1956年に開催した初個展「人間の土地」が大きな反響を呼び、写真家としての道を進めた。

奈良原は、「写真って言うのはね わからないから撮るんですよ 」という至言(?)を吐いている。(と、いわれても、なぜ写真を撮るのかは、わかりませんが)

奈良原一高 「無国籍地」より 1954-56年

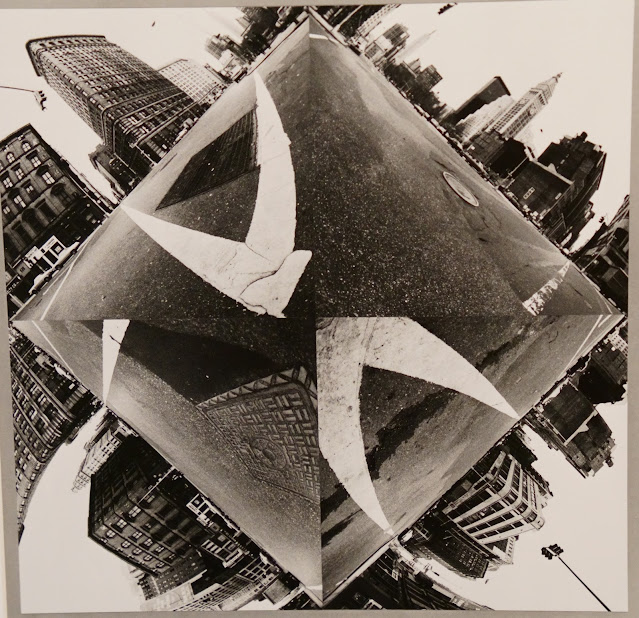

奈良原一高 「ブロードウェイ」より 1973-74年

(参照):奈良原一高については、拙ブログの最初に扱い、その後も何度が取り上げた。

東京異空間63:二つの写真展を観た~土門拳と奈良原一高(2022.6.1)

東京異空間91:絵で見る桜と奈良原一高~東京国立近代美術館(2023.4.5)

(4)彫刻

舟越桂(ふなこし かつら、1951-2024)

1951年、彫刻家で東京芸術大学教授の舟越保武の次男として生まれる。 小学3年生のころには父と同じように彫刻家になることを漠然と意識していた。高校生時代はラグビーの練習に明け暮れていたが、美術予備校の夏期講習に参加したことで彫刻家になる意思を固めた。 1977年、東京芸術大学の大学院生のとき、北海道北斗市のトラピスト修道院から2メートル以上ある「トラピストの聖母子」の制作を依頼された。その際、楠という素材に出会い、硬さがちょうどよく、彫る速度が自分にあっていて、「運命的な出会い」と舟越は語っている

木彫による半身像は1980年に製作した「妻の肖像」が最初である。1980年以後、上半身から上の肖像彫刻のスタイルを貫く。目は、材質に迷っていたとき、父親のアトリエにあった大理石を使用したのが始まりである。 半球の大理石をコーティングして光らせ、竹の釘で留めたあと接着剤で補強する。 これは鎌倉時代の技法をアレンジしたものだという。

2005年からは半人半獣・両性具有の「スフィンクス・シリーズ」を手がけた。

2024年、肺がんで亡くなる。

舟越桂 《森へ行く日》 1984年

|

| 舟越桂 《森へ行く日》 1984年 |

|

| 舟越桂 《森へ行く日》 1984年 |

|

| 舟越桂 《森へ行く日》 1984年 |

アントニー・ゴームリー

アントニー・ゴームリーは(1950-)は、イギリスの彫刻家。ゴームリーは、人体とは記憶と変化の「場所」であるとし、自身の体をモデルに・ツールに・素材に使って、新しい彫刻における人間像を制作している。

この作品は、近美の2Fテラスに置かれているが、設置場所は作者本人が決めたという。建物の内側と外側には、ガラス窓を挟んで、そっくりなかたちの人体像が向き合っていて、見る角度によっては、窓に反射したこちら側の虚像を見ているのか、あるいは向こう側の像を見ているのかがはっきりとせず、不思議な感覚に陥る。

なお、写真では、2Fから外のレストランへの出入りとして受付の人がいて、3体の人物像になっているようにも(?)

アントニー・ゴームリー 《反映/思索 》2001

|

| アントニー・ゴームリー 《反映/思索 》2001 |

|

| アントニー・ゴームリー 《反映/思索 》2001 |

|

| アントニー・ゴームリー 《反映/思索 》2001 |

近美のMOMATコレクションには、明治から現代までの絵画、洋画、日本画はもちろん、版画、彫刻、写真などのジャンルの作品も展示されています。中には重要文化財となり、教科書などに載るような作品もあります。

展示作品を観ていくと、どうしても先に横にある説明文を見て、作者の名を確認し、そのあと作品自体を見ることが多いようです。つまり、作品そのものでなく、名前で見てしまう。知らない名の作品は、飛ばしてしまいます。もっと自分の眼で作品を観るように心がけたいものです。

それでも、気にかかる作品、気になる作家を見つけることがあります。今回も作品を観て初めて知った作家の名がありました。拙ブログにまとめるにあたり、調べてみると、さらに関心が深まります。自分の眼を磨き、美術を楽しむことを続けたいと思います。

<近美の階段>

0 件のコメント:

コメントを投稿